融合科技的效率與人的智慧或許是人類文明的新出路。

融合科技的效率與人的智慧或許是人類文明的新出路。

文:關百豪博士、黃溢能博士

當你駕車駛過一條陌生的公路,是會依賴GPS提供的地圖還是相信自己的經驗,觀察路邊的指示牌呢?這可能成為大家常面對的選擇題:當AI滲透到生活中,介入人類決策的程度不斷加深時,我們應當如何平衡科技帶來的效益、方便與人類的智慧呢?

我們知道,人工智能的本質是基於輸入輸出模型,經過算法計算後得出結果,但這種的能力卻基於一個重要的前提,就是數據的質量。如你輸入的數據存在偏差或錯誤,則會影響其答案。例如現今的AI能夠預測股市走勢和天氣,但卻不能預測未知的股市黑天鵝事件、火山爆發和地震。儘管人工智能在數據處理方面表現卓越,但它短期內仍無法突破訓練數據的認知邊界,難以預測超出數據範圍的變化,這種局限性導致了人工智能在決策中會出現盲區。

與AI不同,人類擁有獨特的直覺。例如父母可以憑直覺來判別孩子的行為或心情,因為直覺是憑觀察所得的,混合了人類多年進化的肢體、表情、情緒、經歷和潛意識的獨特思維。直覺幫助人類能夠觀察到一些細微的行為變化,例如一個經驗豐富的醫生或警察,能夠憑直覺找到常人難以察覺的線索。

數據是未經加工的客觀記錄,而人類智慧本身位於認知金字塔的頂端,除知識儲備之外,還涉及如前瞻判斷,倫理考量和價值判斷等諸多「非數據因素」。舉個例子,人工智能可以精準預測颱風路徑,但卻無法代替決策人員作出疏散人群的決定,因為涉及到人的決策往往需要考慮社會動員能力、心理影響以及人道主義考量等海量的非數據因素,這便是現階段人工智能的局限性。

故高速發展的人工智能還未能完全代替人類的智慧,人類創造性思維與道德判斷仍是計算機不可替代的。即使智慧形成的機制完全被算法模擬,但它仍不能代替經過經驗沉澱、批判性思考的人類,歸根結底難以模擬成長在物質世界的人類思維。

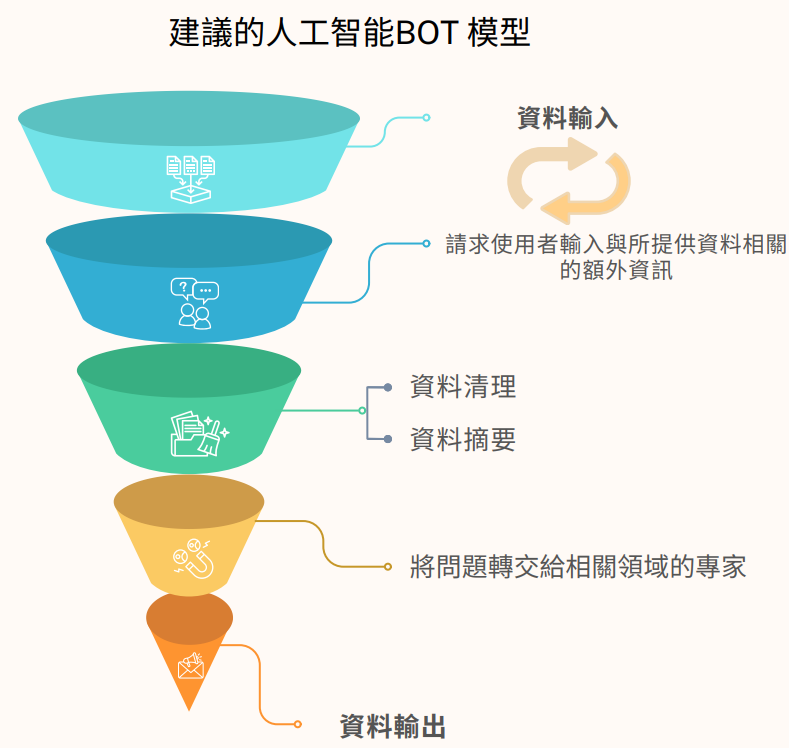

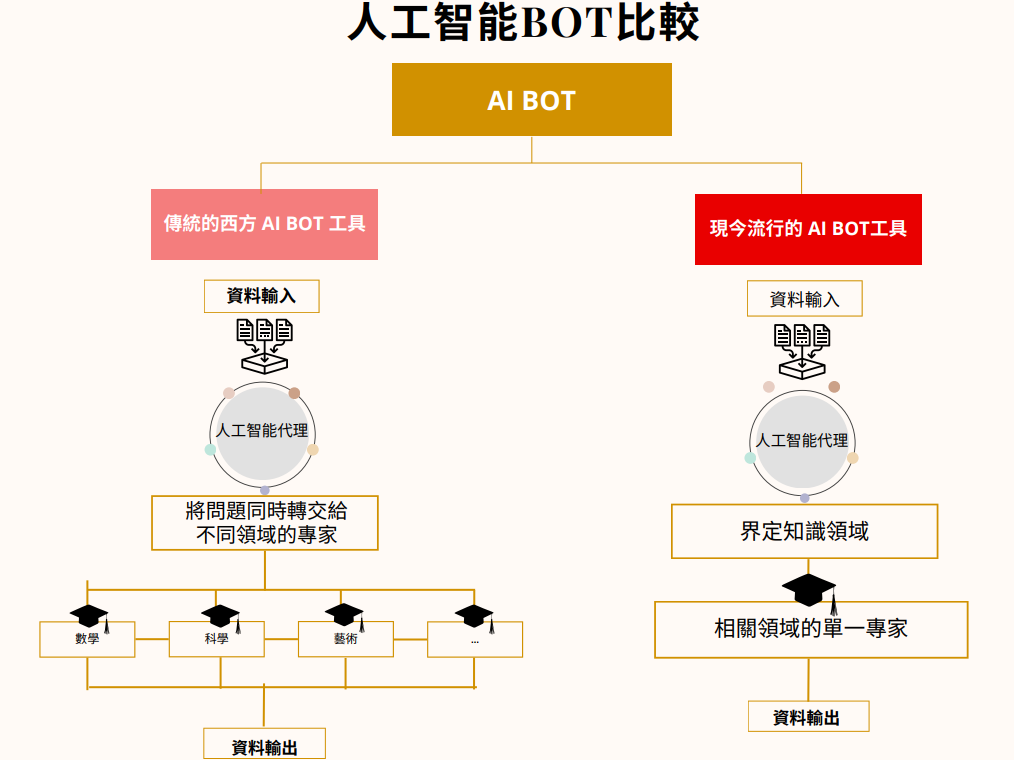

然而,人工智能已經成為許多工作當中不可或缺的一部分,尤其是需要海量數據處理、模式識別與持續性監控的工作,正是AI超越生理極限的「主戰場」。在涉及重要決策的模糊情況下,人類獨有的直覺便成為關鍵制衡。未來的人機協同機制應當如此:用人工智能賦能人類,以人類智慧駕馭技術。通過融合機器的精準與人類的直覺,方能實現真正的智慧增強。如附圖所示:許多西方熱門的人工智能工具過去傾向於從多角度估算答案;而最近一人工智能工具似乎正在改進,以特定角度提供答案,以提高效率和降低成本。這可能引發另一個有趣的問題:下一代人工智能會否在受人類倫理約束的情況下,例如考慮幸福感等因素來進行訓練或提供答案呢?

讓我們回到開篇的問題,答案已躍然紙上:最佳路線應該是導航與人類判斷相結合的共同決策模式,融合了科技的效率與人的智慧,或許是人類文明的新出路